高知県がん診療連携推進病院病院のご案内一覧へ戻る

肺がん

図1 悪性新生物<腫瘍>の主な部位別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移(男)

- 厚生労働省「令和5年(2023年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」より

.

図2 悪性新生物<腫瘍>の主な部位別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移(女)

- 厚生労働省「令和5年(2023年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」より

.

胸部CT検査

肺がんは咳や血痰などの症状を伴わないこともあり、早期に発見する手段として検診が重要です。肺がん検診として、胸部X線検査が行われていますが、最近、胸部低線量CTが喫煙経験者の検診に有効と報告されており、当院の健診部でも行っています。

診断は、CT等の画像検査に加え気管支鏡下肺生検を行うことで組織を採取し確定診断を行うことが多いです。

肺がんの危険因子として喫煙は最も影響が強く、タバコを吸う人は吸わない人と比べて男性では4.4倍、女性では2.8倍、肺がんになる危険が高くなります。禁煙が必要です。

診断は、CT等の画像検査に加え気管支鏡下肺生検を行うことで組織を採取し確定診断を行うことが多いです。

肺がんの危険因子として喫煙は最も影響が強く、タバコを吸う人は吸わない人と比べて男性では4.4倍、女性では2.8倍、肺がんになる危険が高くなります。禁煙が必要です。

.

当院の肺がんの治療方針

肺がんの治療には、手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん剤による治療)があります。肺がんの診断後、がんの広がり(病期)に応じて、治療を選択しますが、呼吸器外科、呼吸器内科、放射線科が連携し、肺癌診療ガイドラインに則って、最善の治療を選択できるように治療方針を検討しています。 診断時からがん看護専門看護師や緩和ケア認定看護師などと共に様々な苦痛の軽減に努めるようにしています。

がんが肺に限局している場合は手術が最も予後を改善します。

肺に限局していても手術が困難な状態であれば放射線治療や抗がん剤と放射線治療を組み合わせた治療を行います。また、脳や骨などの転移に伴う症状があるときに、これらの症状を少しでも和らげるよう、症状緩和のための放射線治療も行っています。

肺以外にもがんが広がっている(転移がある)場合には薬による治療が主体となります。肺がんドライバー遺伝子の検索を行い、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬などの、患者さんの状態に応じて最適な抗がん剤が選択しています。また、日常生活を大事にできるよう、外来での治療を中心としています。

肺以外にもがんが広がっている(転移がある)場合には薬による治療が主体となります。肺がんドライバー遺伝子の検索を行い、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬などの、患者さんの状態に応じて最適な抗がん剤が選択しています。また、日常生活を大事にできるよう、外来での治療を中心としています。

肺がんの手術療法

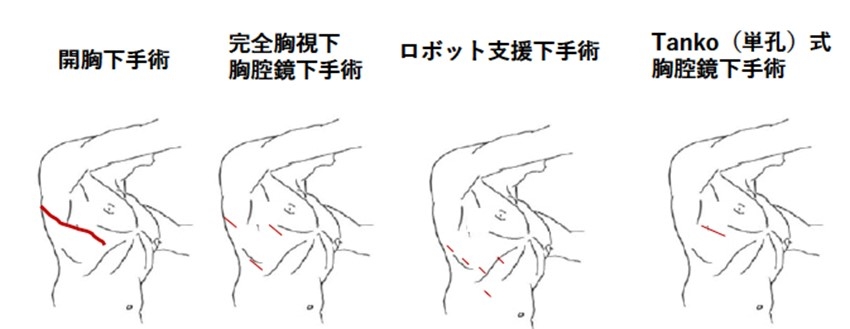

近年、肺がんの手術は胸腔鏡でのカメラを使用する、創の小さい低侵襲な手術へ変遷してきました。当院では、2022年よりロボット支援(ダヴィンチ)下の肺葉切除を導入し、より精度の高い、低侵襲な手術に努めています。

呼吸器内科専門医、呼吸器外科専門医をはじめとするメデイカルスタッフ(看護師,栄養士,理学療法士,薬剤師など)が,患者様とともに,それぞれの専門性をもとに,高い知識と技術を発揮し,互いに理解し目的と情報を共有して,連携・補完しあい,その人らしい生活を実現するためのチーム医療に取り組んでいます.

.

ロボット支援下手術 Robot-assisted Thoracic Surgery : RATS

ダヴィンチ(intuitive社 Da Vinci X )というロボットを用いて低侵襲で精度の高い手術を呼吸器外科では2022年4月より導入しました。ロボット支援下の肺癌手術、縦隔腫瘍手術を主に施行します。この手術は、術野の細かい部分を拡大でき、立体視する3Dカメラと、執刀医が思いのままに動かせる手ブレのない多関節鉗子により、小さな穴で手術が可能です。また血管剥離、リンパ節郭清においてより繊細な手技を可能にします。患者さんの肋骨や神経を切る必要がなく、開胸器も使用しません。そのため肋間の損傷が少なく、術後の疼痛を軽減できる可能性があります。

※ロボット支援手術は十分な訓練を経て認定を受けた医師のみが行うことができ、器械自体にも正常な動作を維持する機能が数多く備わっています、手術に携わるスタッフも訓練を積み、徹底した安全管理のもとに行われます。縦隔の手術では、重症筋無力症患者に対する拡大胸腺摘出術なども行っています。

.

単孔式胸腔鏡下手術(Uniportal VATS)による肺がん手術

痛みが少ない単孔式(一つの孔)

米国でロボット手術が普及してきましたが、近年、中国やヨーロッパから発信された単孔式胸腔鏡手術が日本でも取り入れられ始めました。「単孔式」はその文字の通り1つの孔(あな)で手術を行う方法で、長くて曲がりのある専用の器具を使うことで安全に行えるようになってきました。創が少ないことから痛みが少なく、整容性にも利点があります。当院においても積極的に取り入れております。

米国でロボット手術が普及してきましたが、近年、中国やヨーロッパから発信された単孔式胸腔鏡手術が日本でも取り入れられ始めました。「単孔式」はその文字の通り1つの孔(あな)で手術を行う方法で、長くて曲がりのある専用の器具を使うことで安全に行えるようになってきました。創が少ないことから痛みが少なく、整容性にも利点があります。当院においても積極的に取り入れております。

.

完全胸視下胸腔鏡手術(complete VATS)

現在のI期肺癌の標準的手術としています。

肺癌に対する内視鏡手術である胸腔鏡を用いた手術(Video-assisted Thoracic Surgery : VATS (ヴァッツ))は世界的に拡大し、2〜3センチの穴3か所で行う完全鏡視下胸腔鏡手術は当院でも従来から基本術式としています。

肺癌に対する内視鏡手術である胸腔鏡を用いた手術(Video-assisted Thoracic Surgery : VATS (ヴァッツ))は世界的に拡大し、2〜3センチの穴3か所で行う完全鏡視下胸腔鏡手術は当院でも従来から基本術式としています。

.

術後のフォローとしては、肺がんの進行度により従来から内服抗がん剤を2年間内服したり、点滴抗がん剤を約4か月行っています。最近、手術前後に抗がん剤、免疫チェックポイント阻害剤、分子標的治療薬による治療を行うことの有効性が報告され、当院でも患者さんごとに適切な治療を選択しています。進行度にかかわらず4~6か月ごとに腫瘍マーカーやCTをとりながら5年間は経過観察する必要があります。手術後も再発する可能性はあり、その場合は薬による治療を行います。

.

最新がん統計によれば、がん全体で肺癌に罹患した人は男性3位、女性3位(2020年)ですが、がんで死亡した人は、男性では肺がんが1位で(図1)、女性では大腸がんに次いで2位(図2)(2023年)となっています。